carte complète

|

Extrait du roman Le bonheur fragile (1960) Alfred Kern est un écrivain, plasticien et photographe. Il est né le 22 juillet 1919 à Hattingen en Rhénanie du Nord-Wesphalie (Allemagne) et est décédé le 12 septembre 2001 à Colmar. Il passe son enfance à Schiltigheim et Strasbourg dans le Bas-Rhin. Il fait ses études secondaires au collège Saint-Étienne puis au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg et poursuit des études de philosophie à la Faculté de théologie catholique à Strasbourg et à Clermont-Ferrand entre 1938 et 1940. Alfred Kern complète des études de philosophie et d’histoire aux universités de Heidelberg, Strasbourg, Leipzig et Paris. Il s’installe en 1947 dans la capitale où il enseigne l’allemand à l’École alsacienne. Il se marie le 14 août 1948 avec Halina Niekrassov dont il a deux enfants. Alfred Kern fréquente à Paris des personnalités littéraires (Adamov, Ionesco, Sartre…) et cofonde avec Marcel Bisiaux (1922-1990), André Dhôtel (1900-1991) et Henri Thomas (1912-1993) la Revue 84. Il connaît le succès comme romancier dès son premier roman Le Jardin perdu, récompensé par le Prix Fénéon en 1950. Il a obtenu plusieurs prix dont le Prix Charles Veillon en 1957 pour Le Clown, le Prix Maurice Betz en 1959 pour L’Amour profane, ou encore le Prix Théophraste Renaudot en 1960 pour Le Bonheur fragile. Lecteur défricheur de littérature allemande chez Gallimard et membre du Conseil permanent des écrivains, il révèle des œuvres capitales de la littérature d’après-guerre, comme celles de Thomas Bernhard (1931-1989) ou de Fritz Zorn (1944-1976). Après Le Viol (1964), Alfred Kern interrompt volontairement sa carrière de romancier pour se consacrer entièrement à la recherche scientifique, puis à la photographie et à l’écriture poétique (Gel et feu en 1989 et Le Point vif en 1991). Il n’a pas écrit en dialecte mais a publié de son vivant quelques poèmes en langue allemande, dont la majeure partie reste inédite. À partir de 1978, plusieurs expositions sont consacrées à son œuvre photographique : « Espaces » (Strasbourg, 1978), « L’Éclat et la Transparence » (Obernai, 1984), « La Lumière des Textes » (Sélestat et Strasbourg, 1985), « Le Jardin des Délices » (Colmar, 1987), « Le Martyre de Saint-Sébastien » (Strasbourg, 1991). Il a passé les dernières années de sa vie avec sa femme dans une maison du Haslach, au-dessus de Munster (Haut-Rhin). Le 9 février 1994, Alfred Kern confie en dépôt aux Archives départementales du Haut-Rhin, aujourd’hui Archives d’Alsace, une masse considérable d’inédits, de documents de travail, de négatifs photographiques, représentant un total de 27 mètres linéaires. Ses archives ne sont consultables que sur autorisation d’un comité dont il a défini la composition de son vivant. Le fonds Alfred Kern est un témoignage vivant de l’œuvre et de la pensée d’un homme qui a marqué de nombreux domaines. Qu’il s’agisse de ses recherches scientifiques, de ses contributions littéraires ou de ses travaux artistiques, ce fonds permet d’appréhender l’étendue de sa pensée créative et de sa réflexion intellectuelle. Le fonds contient une collection des bulletins du PEN Club international, une organisation de défense des écrivains dans le monde, ainsi que des travaux relatifs à des congrès et conférences qui illustrent son implication dans les problématiques littéraires et les droits des écrivains. Les documents sur sa thèse consacrée à Jacob Burckhardt offrent un aperçu de ses recherches académiques approfondies. Des manuscrits inédits, annotés de ses travaux publiés et non publiés ainsi que des essais de traduction et des poèmes témoignent de son processus créatif et de l’évolution de ses idées ; les réflexions personnelles et les analyses d’Alfred Kern à travers ses notes de lecture offrent en parallèle un éclairage sur ses influences et ses sources d’inspiration. Son travail d’artiste plasticien est aussi présent grâce à une riche collection de photographies de ses expositions et œuvres, ainsi que des négatifs, des cassettes audio, des diapositives et des films qui permettent une immersion totale dans ses créations visuelles. Ce fonds contient également des documents privés tels que de la correspondance, des journaux intimes, des photographies de famille et divers papiers personnels qui livrent un regard plus intime sur l’auteur. |

Alfred Kern |

Roman |

|

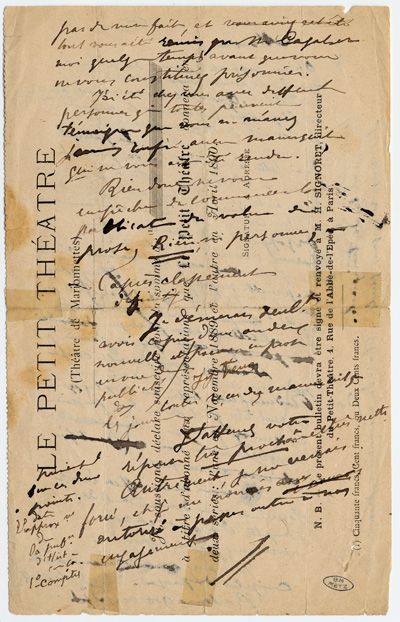

Extrait de la pièce Monsieur Chaussemiche Pédicure diplomé (1978) Charles-Gustave Stoskopf est un architecte, dramaturge et artiste peintre alsacien, né le 2 septembre 1907 à Strasbourg, et décédé à Paris, le 22 janvier 2004. Il est le fils de Gustave Stoskopf (1869-1944), artiste peintre et dramaturge, une des figures incontournables de la scène culturelle alsacienne du début du XXe siècle. Charles-Gustave Stoskopf a grandi dans un milieu très favorable à la création artistique quand il opte pour des études d’architecture à Strasbourg, puis à l’école des Beaux-Arts à Paris. Il remporte en 1933, le second Grand-Prix de Rome sur le thème « Une église de pèlerinage » et en 1935, le prix Guadet pour un projet qualifié « d’avant-garde » et intitulé « Une Folie ». Tout au long de sa vie, Charles-Gustave Stoskopf a mené de front sa carrière d’architecte et ses activités de peintre, écrivain et auteur dramatique. Il travaille pour le cinéma pendant la guerre, puis est chargé dès la création du Centre dramatique de l’Est, à Colmar, où il conçoit et réalise les décors et costumes de diverses pièces. Comme peintre paysagiste, il monte plusieurs expositions à Strasbourg, de 1977 à 1991. Charles-Gustave Stoskopf est officier de la Légion d’honneur, commandeur de l’Ordre national du Mérite et des Arts et Lettres. Il est aussi le fondateur de l’Institut des arts et traditions populaires d’Alsace. Le fonds Charles-Gustave Stoskopf résulte de plusieurs dons par l’architecte d’abord puis par son fils Nicolas Stoskopf : les archives administratives et techniques de l’agence d’architecture de Strasbourg, de 1951 à 1988 (fonds coté 67 J et entré en 1988), puis les archives personnelles de Charles-Gustave Stoskopf (fonds coté 60 J et entré en 1989 et 1995). Ce fonds a été considérablement enrichi par un don complémentaire entre 2020 et 2022, contenant les documents figurés de l’architecte sur ses activités et réalisations : tirages photographiques, diapositives, affiches, dessins d’étudiants, projets d’architecture, distinctions, pièces de théâtre, livres d’or d’expositions. Ce dernier ensemble est en cours de classement. Les archives cotées dans la sous-série 60 J représentent 4,4 mètres linéaires et illustrent surtout les années 1950 à 1980. Contrairement aux fonds classiques d’architecte qui contiennent principalement des dossiers techniques, le fonds est constitué avant tout d’archives « personnelles » d’un architecte de renom : mémoires, travaux de jeunesse, dossiers sélectionnés pour leur intérêt technique et historique, complétés par des documents sur les activités parallèles d’écrivain et d’artiste de Charles-Gustave Stoskopf. L’apport le plus original reste les nombreux documents sur les créations artistiques et littéraires de Charles-Gustave Stoskopf, tout spécialement pour le théâtre alsacien de la seconde moitié du XXe siècle : dossiers des pièces de théâtre (textes, notes, photographies, coupures de presse, correspondance), collection de récits et contes en dialecte ou en français, documents sur les activités du théâtre alsacien (textes, programmes, coupures de presse, photographies). |

Charles-Gustave Stoskopf |

Théâtre |

|

« Je vais m’envoler », poème extrait du recueil Le milieu de la nuit (1991) C’est au Sud de la Champagne, à Nogent, Haute-Marne (5.000 habitants), célèbre depuis trois siècles pour sa coutellerie, qu’est né Bernard Dimey en 1931. Dès son plus jeune âge, ses talents littéraires et artistiques se révèlent. Quittant très jeune sa cité, passant par l’E.N. de Troyes à 25 ans, renonçant au métier d’instituteur, il s’installe à Montmartre qu’il ne quittera plus jusqu’à sa mort en 1981.Artiste aux multiples facettes : écrivain, dialoguiste, peintre, comédien, c’est surtout dans la poésie qu’il excelle. Non content de l’écrire, il vit la poésie au quotidien sans se soucier d’une quelconque carrière. Auteur de chansons à succès : ‘Syracuse’, ‘Mémère’, ‘L’amour et la guerre’, ‘Mon truc en plumes’…, il est interprété par les plus grands : Aznavour, Mouloudji, Salvador, Gréco, Montand, etc. A Nogent, de sa maison natale au cimetière, en passant par son école, sa rue, on peut suivre les chemins de son enfance évoqués dans ses poèmes. Mais c’est au sein de la bibliothèque municipale portant son nom que Philippe Savouret, directeur, a constitué et développé le fonds patrimonial concernant Bernard Dimey (tous documents sous toutes formes). Toute personne désirant en savoir plus sur le poète et son œuvre peut venir à Nogent consulter les documents ou apporter sa contribution : témoignage, documents pour enrichir le fonds. Le fonds Bernard Dimey retrace la vie et l’œuvre de Bernard Dimey (1931-1981). Il porte également sur les commémorations et manifestations pour la conservation de sa mémoire. Particulièrement, depuis 2001, le Festival Bernard Dimey, organisé chaque année à Nogent au mois de mai. Le fonds patrimonial Bernard Dimey présente un intérêt artistique important : autant d’un point de vu littéraire, beaux-arts, musical ou cinématographique. Il représente un artiste complet des années 1960-1970 : au cœur de la révolution artistique culturelle montmartoise. Il présente l’évolution d’un enfant de la campagne haut-marnaise à celui de l’artiste qui se recherche dans la capitale et tente de se démarquer. |

Bernard Dimey |

Poésie |

|

Extrait du roman Si je criais (1952) Né à Schirmeck dans les Vosges en 1923, Jean-Jacques Kihm obtient un diplôme supérieur de philosophie à Nancy. A partir de 1950, il enseigne à l’École normale de Troyes (Aube), jusqu’à sa mort accidentelle en 1970. La Médiathèque Jacques-Chirac de Troyes Champagne métropole conserve deux séries d’archives et de documents relatifs à Jean-Jacques Kihm. Des dons et achats depuis les années 1970 sont répertoriés dans le deuxième supplément du catalogue des manuscrits de la bibliothèque de Troyes. Il s’agit en premier lieu de textes de Kihm, dactylographiés et manuscrits. |

Jean-Jacques Kihm |

Réseaux amitiés influences |

|

« Les Poles », extrait de Portrait de l’auteur (1976) Maxime Alexandre naît le 24 janvier 1899 à Wolfisheim, près de Strasbourg. L’actuel Bas-Rhin, comme la Moselle et le Haut-Rhin, faisait alors encore partie du « Reichsland Elsass-Lothringen » (Empire allemand). À l’école de Wolfisheim puis au lycée de Strasbourg, Maxime Alexandre étudie donc en allemand. Lorsque la Première Guerre Mondiale éclate en 1914, il part avec ses parents en Suisse romande et suit des cours de français à Lausanne. Il y découvre l’œuvre d’Arthur Rimbaud et s’attelle en 1916 à une traduction en allemand d’Une saison en enfer. À la fin de la guerre en 1918, il revient en Alsace redevenue française et poursuit ses études à l’Université de Strasbourg. Il obtient deux ans plus tard la Licence de Lettres Françaises. En 1996, grâce au Fonds régional d’acquisition des bibliothèques et au soutien de la Fondation Yvan et Claire Goll, la Ville de Saint-Dié-des-Vosges acquiert un ensemble de manuscrits, dessins, correspondances conservés par Berthe Alexandre, veuve du poète. Le musée de Saint-Dié-des-Vosges accueille en 1981 la première grande exposition consacrée à Maxime Alexandre, qui présente certains de ses écrits mais aussi une centaine de dessins réalisés à la fin de sa vie. Le conservateur du musée et de la bibliothèque Albert Ronsin commence alors à constituer un fonds entrant dans les deux établissements : manuscrits, éditions originales et dessins. Un nouveau fonds qui trouve une place tout indiquée à Saint-Dié-des-Vosges, puisque complémentaire d’autres collections d’artistes surréalistes – parmi lesquels Claire et Yvan Goll, Ernest Gengenbach, les Lorrains Georges Sadoul et André Thirion. Le fonds ainsi constitué donne lieu à une nouvelle grande exposition en 1998, « Maxime Alexandre. Un poète au Carrefour de l’Europe », présentée au musée Pierre-Noël dans le cadre du Mois du Patrimoine écrit. |

Maxime Alexandre |

Poésie |

|

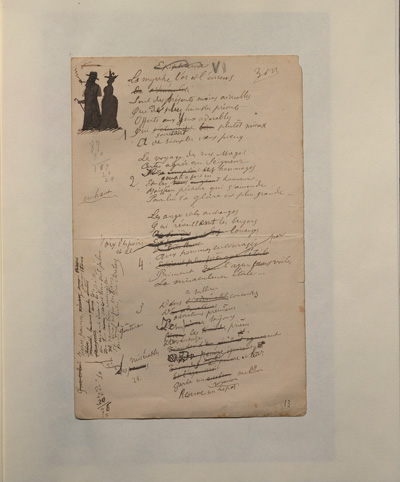

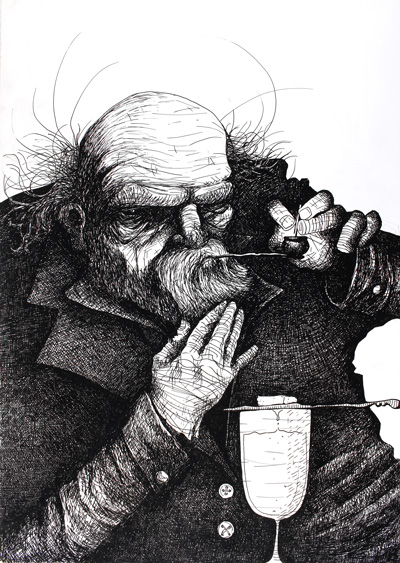

Extrait de l’article « Le droit naturel » dans l’Encyclopédie volume 5 (1751-1772) Traducteur, dramaturge, romancier, critique d’art et philosophe, Diderot contribue avec un certain génie au mouvement des Lumières par son érudition et son esprit critique. Le fonds d’archives littéraires consacré à Denis Diderot se compose de sept lettres autographes et d’une pièce de théâtre imprimée mais annotée de la même du philosophe langrois. Ce fils de coutelier avait l’habitude de « remettre sur le métier son ouvrage ». Ainsi la pièce Est-il bon? Est-il méchant ? avant de connaître sa version définitive s’est intitulée La pièce et le prologue. |

Denis Diderot |

Auteurs engagés Célébrité reconnaissance |

|

Extrait de l’ouvrage Adieu à Satan (1952) Ernest Gengenbach naît le 6 novembre 1903 à Gruey-les-Surance (Vosges). Fils aîné d’une fratrie de 5 enfants, il est destiné à la prêtrise. En 1916, il entre au séminaire de Luxeuil puis au grand séminaire de Saint-Dié-des-Vosges. Avant la fin de ses études, il est emmené à Paris en 1919 par un dominicain pour poursuivre des études de théologie. Suite à son décès, la famille d’Ernest Gengenbach a donné à la médiathèque de Saint-Dié la bibliothèque personnelle de l’écrivain de laquelle ont été retirés des ouvrages de littérature générale non dédicacés et destinés au neveu du prêtre défroqué. Par ailleurs, le conservateur de la bibliothèque, Albert Ronsin, a enrichi le fonds en achetant des livres lors de sa visite à Ernest Gengenbach à l’hôpital de Nogent-le-Roi et à la maison de l’écrivain à Châteauneuf-en-Thimerais (Eure-et-Loir). Il a également pu sauver certains manuscrits de la destruction. En effet, la famille de l’écrivain considérait ses travaux comme honteux et dégradants qu’il fallait détruire. Ces derniers se composent de collages de personnages, essentiellement féminins, représentés dans des scènes érotiques souvent très crues, réalisées en compagnie de créatures sataniques. Le fonds Gengenbach, conservé aujourd’hui à la médiathèque de la Boussole de Saint-Dié, se compose d’un ensemble de près de 1000 documents. Parmi ceux-ci se trouvent des ouvrages surréalistes, mystiques et occultes de la bibliothèque personnelle d’Ernest Gengenbach. On y trouve des œuvres écrites de la main de l’auteur lui-même comme Les Messes noires (1929) ou Adieu à Satan (1952) mais aussi des ouvrages d’autres écrivains comme La Fin de l’ésotérisme (1973) de Raymond Abellio ou L’Érotisme (1965) de Georges Bataille. Y figurent également les œuvres achetées par Albert Ronsin comme Le Revolver à cheveux blancs (1932) d’André Breton ou Le Grand ordinaire (1970) d’André Thirion. Enfin, le fonds comprend plus de 2000 feuillets de manuscrits écrits de la main d’Ernest Gengenbach comme La Sirène aux coquillages (1956). On y trouve notamment une représentation d’une scène conjugale entre l’écrivain et son épouse Elyane. |

Ernest Gengenbach |

Réseaux amitiés influences |

|

« Die Ill » extrait de l’ouvrage Elsässer Schatzkäste (1877) Archives de Daniel-Ehrenfried Stoeber (1779-1835) et de ses fils Auguste Stoeber (1808- 1884) et Louis-Adolphe Stoeber (1811-1892), importante famille de lettrés originaire de Strasbourg (où un monument leur est dédié) et installée à Mulhouse autour de 1840. Les Stoeber se sont illustré dans les domaines de la poésie, de l’histoire et, de manière pionnière, de l’ethnographie des contes, légendes, proverbes, etc. d’Alsace qu’ils ont recueillis et édités. Le fonds se compose de 4 mètres linéaires de documents : manuscrits, correspondance, documents d’archive, petits imprimés et tirés à part, etc. Très importante correspondance reflétant les riches échanges des Stoeber avec d’importantes figures des arts et des lettres de part et d’autre du Rhin (abbé Grégoire, Benjamin Constant, Oberlin, Hebel, frères Grimm, etc.). Le meuble d’origine contenant les archives Stoeber est aujourd’hui situé au 2e étage de la Bibliothèque Grand’Rue. |

La famille Stoeber |

Légendes folklore régionalisme Réseaux amitiés influences |

|

Extrait issu de Poèmes de la captivité (1945) Figure tutélaire des bibliothèques de Châlons, Henri Vendel naît en 1892 dans une famille de commerçants à Almenèches (Orne). Reçu à l’Ecole des chartes en 1913, il commence une thèse sur l’abbaye de son village natal quand la guerre éclate. De l’enfer des tranchées, il sort décoré, valétudinaire et auteur d’un premier ouvrage, Sous le pressoir, publié en 1921 et préfacé par Romain Rolland. Les manuscrits d’Henri Vendel conservés à la médiathèque Georges Pompidou ont été pour la plupart donnés par sa fille, Jeanne Simons-Vendel, dans les années 1970. Ils couvrent les divers domaines d’écriture de Vendel. Il a rédigé de nombreux articles professionnels, notamment sur la lecture publique et l’expérience de bibliothèque circulante de la Marne, ainsi que des monographies d’artistes champenois qu’il exposait : Antral, Renefer. Membre de la SACSAM (Société d’Agriculture, Commerce, Sciences et Arts de la Marne), il est l’auteur de nombreuses contributions relevant soit de l’érudition pure, tel son historique de la bibliothèque municipale de Châlons, soit de l’éloge de la Champagne. Il a également publié une somme, presque une thèse, sur le naturisme, plaisamment intitulée Faut-il vivre nus ?. Qu’ont dû penser les bourgeois de Châlons ? Avant 1940, les écrits non professionnels de Vendel sont signés du pseudonyme Nadel, réunissant les syllabes finales de son nom et du nom de son épouse, Véra Oglobina. Celle-ci intervient dans son premier ouvrage, Sous le pressoir, pour le sauver « du néant, du désespoir et du mépris de vivre », selon les mots de Romain Rolland. Celui-ci porte sur le texte de Vendel un jugement élogieux : « Voici un livre vrai. Parmi tant de mémoires de la guerre, ceux-ci ont l’intérêt d’être écrits simplement, uniment, sans littérature… ». Vendel n’échappe pas à la littérature dans ses autres œuvres. Plus qu’un grand auteur, c’est un auteur attachant. Volontiers lyrique, il aime à faire l’éloge de sa Champagne d’adoption et à conter sa Normandie natale. La médiathèque conserve le manuscrit de Lorsque l’enfant tenait le monde, où il évoque son enfance dans un style à la fois élaboré et naïf. On reconnaît le folkloriste à son empressement à transcrire chansons, proverbes et coutumes, ou telle formule de malédiction employée contre qui ne veut pas donner aux enfants… pour Pâques, et non pour Halloween. La correspondance de Vendel mérite une mention particulière : dans cette masse de plus de 2000 pages se mêlent les auteurs célèbres – Romain Rolland, Paul Fort, Pol Neveux…, les bibliothécaires réputés, les artistes et écrivains champenois et une cohorte d’anonymes, amis, lecteurs. Au fil de ces lettres, on voit le génie qu’avait Vendel pour nouer des amitiés, créer des liens. Dans cet ensemble, on remarque les lettres portant sur La Couronne d’Epines : souscriptions, éloges, remerciements pour une dédicace. Ce recueil de poésies publié pendant l’Occupation, malgré la censure, reçoit un succès d’estime considérable. Henri Vendel a manifestement fait œuvre de résistance spirituelle par cet ouvrage et par sa diffusion dans les milieux littéraires français. Une grande partie des manuscrits de Henri Vendel ont été numérisés en 2019 et sont disponibles en ligne sur le site de la médiathèque de Châlons. |

Henri Vendel |

Auteurs engagés |

|

Extrait de la pièce Odile : pièce alsacienne en trois actes, traduction d’Edmond Baudiffier (1946) Victor Schmidt (ou Schmitt) est un poète lyrique, auteur dramatique dialectal et compositeur né en 1881 ayant passé son enfance à Thann, petite ville industrielle au pied des Vosges où il apprend le métier de dessinateur textile à l’école professionnelle supérieure, et compose des poèmes en dialecte publiés dans la presse sous divers pseudonymes. Peu avant le déclenchement de la Grande Guerre il revient définitivement à Mulhouse où il publie ses premiers ouvrages, des recueils de poésie en dialecte parmi lesquels on peut citer l’édition complète en 1939 de Geranium (réédité en 1947), qui englobe les poésies de plusieurs recueils publiés entre 1920 et 1930. L’édition, soignée, est illustrée par des artistes alsaciens parmi lesquels le graveur sur bois Henri Bacher (1890-1934). Mais le nom de Victor Schmidt est avant tout lié à l’histoire du Théâtre alsacien de Mulhouse, où ses œuvres dramatiques furent jouées la première fois avant de l’être à Bâle, Zürich et même Paris. Son œuvre théâtrale, volumineuse et diversifiée, comprend essentiellement deux genres : des contes écrits pour la scène, et des comédies ou farces. Sa première pièce, une farce, Dr Erscht April, écrite pendant la guerre de 1914-1918 est montée à Mulhouse en mai 1919. Elle est suivie par D’r Schaeffer Mathis, Fiesinger et Cie qui connaît un succès retentissant en 1922. Il est distingué par le Prix Gustave Stoskopf en 1947 pour Odile (1946), pièce écrite alors qu’il était réfugié à Steinbrunn-le-Bas pendant la seconde Guerre mondiale. Fondateur en 1937, avec d’autres poètes, du groupe « Quodlibet-Mulhouse », collaborateur de diverses revues (Mülhauser Tagblatt, Der Hüsfrind – plus tard rebaptisé L’Almanach de l’Alsace et des Marches de l’Est), Victor Schmidt est l’auteur de nombreuses causeries (sur la presse, le bonheur, l’amour, l’humour, le théâtre, etc.), pièces et contes radiophoniques. Il passe ainsi régulièrement sur les antennes de Radio Strasbourg et de Radio Bâle, tandis que Radio-Lausanne crée en français plusieurs de ses pièces, dont Le poirier enchanté, La cruche bleue, et L’étoile filante. Victor Schmidt est également le compositeur de nombreuses chansons, paroles et musique. Elles parurent notamment sous le nom de Klang üs’m Elsass avec partition pour piano. La plus célèbre « S’Heimweh » (= Le mal du pays), chanson alsacienne pour chant et piano, avec paroles françaises et alsaciennes, composée en 1948, devient une sorte d’hymne alsacien à travers le monde. Au titre des compositions musicales, on peut citer « Angélus d’Alsace », un solo de violoncelle, et des fantaisies pour piano comme « La vieille horloge », « Hymne à la ville de Mulhouse », etc. Il faut enfin mentionner que Victor Schmidt, en relation avec un certain nombre d’artistes alsaciens (Paul Hertzog, Henri Bacher, Louis Philippe Kamm…) et dont le peintre Alfred Giess (Grand Prix de Rome en 1929, conservateur du Musée national Jean-Jacques Henner à partir de 1957) a fait un portrait, pratiqua lui-même la peinture pour chanter d’une autre manière son amour pour Thann et le Sundgau (sud de l’Alsace). Les manuscrits de Victor Schmidt conservés à la Bibliothèque municipale de Mulhouse sont au nombre de 8 unités (Ms. 89, Ms. 94 à 100), a priori donnés par son épouse Emma Schmidt après le décès de l’écrivain. Si l’importance matérielle est réduite, ces manuscrits embrassent toutefois les divers registres littéraires dans lesquels l’écrivain s’est exprimé. La poésie et les chansons sont représentés par un recueil relié (Ms. 89) qui rassemble des poèmes (pour certains en différentes versions), en alsacien mais également en français, publiés dans les recueils Geranium (1920), Kappezinerle (1928), Pfingstnagele (1930) et Spitzewadri (1953), ce dernier réunissant des œuvres de jeunesse publiées avant 1900 sous divers pseudonymes. On y trouve également des poèmes inédits et plus tardifs, des versions en français de certains de ses poèmes, mais aussi des adaptations en alsacien de poèmes de Verlaine, Musset, Lamartine, etc. Parmi les poèmes emblématiques du recueil figurent « S’Heimweh » / « Le mal du pays » (version de 1904 et nouvelle version), « ‘S Lied vum Bächle » / « La chanson du ruisseau », « Geranium », « Melancholie », « Odile », « Elsasslied » / « Chanson d’Alsace », etc. Les contes forment un autre ensemble. Un recueil relié (Ms 96 à Ms 100) en rassemble plusieurs, parmi lesquels « Der Schwarzepeter » (également publié en français sous le titre « Le valet noir ») publiés de manière dispersée dans D »r Elsässer Kaländer Hüsfrind (L’Ami du foyer dans les années 1930, puis Almanach de l’Alsace et des Marches de l’Est à partir des années 1950). Deux d’entre eux sont en français. « Le chien aboyant et la fontaine. Güethebrinnele » conte l’histoire des souffrances d’un jeune sculpteur à la fin du 15e siècle qui aurait laissé plusieurs œuvres dans la pierre de la belle collégiale et de la vielle ville de Thann (une adaptation sous forme de conte radiophonique en français sous le titre « Le Pilier de la Madone » en 1961). L’autre, « Au premier acte de ma vie. Le premier en classe », sans doute en partie autobiographique, résonne d’accents un peu revanchards en mettant en scène l’opposition à tous niveaux entre le fils unique, d’ascendance ostensiblement allemande, du « Herr Kreisdirektor » d’une petite ville (Thann ?) et ses camarades de classe alsaciens, considérés comme des « vauriens » par tous les « « Herren Professoren » à barbe et à lunette (…) ayant franchi le Rhin… » qui nous évoquent immanquablement les caricatures du célèbre Hansi ! Dans un autre manuscrit (Ms. 95) l’auteur présente des « vers dialogués et humoristiques », le plus souvent sous la forme de quatrains rimés distribués entre plusieurs personnages. L’auteur nous indique en préambule que « Plusieurs ont été diffusés et racontés comme bons mots, qui sont peut-être connus. Mais je puis certifier qu’ils sont de mon cru » ! Le théâtre en dialecte est représenté par la pièce Mit me Gump ins neye Johr! (= Un saut dans la nouvelle année), courte pièce dont le manuscrit (Ms. 94) mentionne un accompagnement musical. Parmi la centaine de pièces de théâtre, recueils de poèmes, contes et nouvelles mais aussi partitions signées Victor Schmidt conservés dans le fonds d’Alsatiques de la bibliothèque municipale figure par ailleurs un certain nombre de tapuscrits souvent annotés, dont le repérage est en cours afin de les rapprocher des manuscrits et les signaler en tant que tels. C’est le cas de la pièce de théâtre Odile (1er Prix du concours littéraire « Prix Gustave Stoskopf » 1946 organisé par le Syndicat des Théâtres alsaciens), écrite « d’après nature » pendant la seconde Guerre mondiale alors que Victor Schmidt était réfugié dans un village au sud de Mulhouse, et montée par le T.A.M. (Théâtre alsacien de Mulhouse – Tony Troxler y interprète d’ailleurs un rôle) en novembre 1946, avant d’être jouée au Théâtre de Strasbourg au printemps 1948. Un dossier documentaire (cote F 700883) nous en livre une version polycopiée présentant de nombreuses annotations et corrections manuscrites, mais aussi le programme imprimé du Théâtre alsacien de Mulhouse, des photographies de la pièce et un ensemble de coupures de presse de l’époque. D’autres pièces inédites sont à signaler (‘S Rote Rad im wisse Fald : revue radiophonique mulhousienne en trois actes, vers 1948 ; Allo, Grande distillerie alsacienne ! : E Spiel rund um d’Liewe…). |

Victor Schmidt/Schmitt |

Théâtre |

|

Extrait du roman Peau de pêche (1927) Henri Legrand, dit Gabriel Maurière, naît en 1873 à Bessy, dans l’Aube. Sa famille s’installe ensuite à Charmont-sous-Barbuise, dans ce même département, en 1881. Le jeune Henri y suit l’enseignement de son père instituteur, avant d’entrer à l’Ecole normale de Troyes. Il commence sa carrière d’enseignant dans l’Aube, avant de devenir inspecteur en 1903. En 1995, les descendants d’Henri Legrand donnent à la commune de Charmont-sous-Barbuise les manuscrits de l’écrivain, ainsi qu’une partie de ses archives comprenant des coupures de presse et sa correspondance professionnelle. Une quinzaine de manuscrits, dont certains sont augmentés de quelques dessins de la main du romancier, sont ainsi conservés aujourd’hui à la médiathèque Gabriel-Maurière. |

Gabriel Maurière |

Roman |

|

Extrait du roman Les quatres saisons de la forêt (1922) Jean Baptiste Henri Aimé Surchamp, dit Jean Nesmy, est né à Marc-le-Tour (Corrèze) en 1876 et décède à Toulouse en 1959 ; il est inhumé à Troyes (Aube). Données en 2001 par ses fils José et Claude Surchamp, tous deux moines bénédictins, les archives Jean Nesmy conservées à la médiathèque de Troyes Champagne métropole sont constituées de plusieurs ensembles, qui ne sont pas à ce jour totalement inventoriés : |

Jean NESMY |

Légendes folklore régionalisme |

|

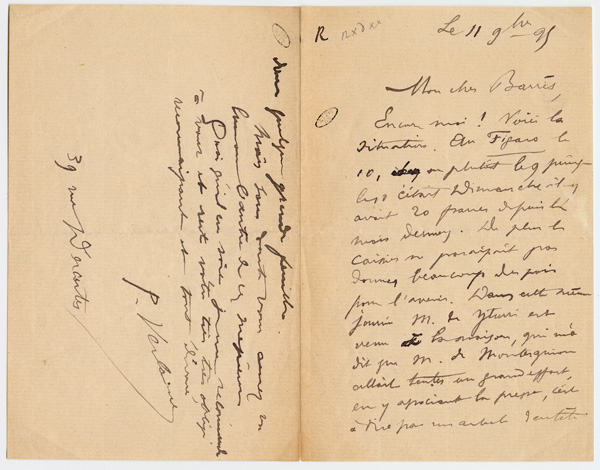

Extrait du roman Golo, roman de campagne (1898) Ainsi parlait Marcel Proust de Pol Neveux, écrivain né en 1865 à Reims (Marne), ville à laquelle il demeure étroitement attaché tout au long de son existence. Pol Neveux est le fils d’un notaire et de la poétesse Marie Pochet, Marie Valyère de son nom de plume. Il épouse en 1904 Céline Mathilde Antoinette Pellet, fille du journaliste et diplomate Marcellin Pellet. Après des études de droit, il débute une courte carrière d’avocat avant de se réorienter vers les bibliothèques. Pol Neveux devient ainsi sous-bibliothécaire à la bibliothèque Mazarine, à Paris, en 1893, avant d’occuper les mêmes fonctions à l’Ecole nationale des Beaux-Arts l’année suivante. Il intègre ensuite l’administration en tant que chef-adjoint du cabinet du ministre de l’Instruction publique en 1894, puis il est nommé inspecteur général des bibliothèques en 1902. Pol Neveux s’investit pleinement dans ses nouvelles fonctions et sillonne les bibliothèques de France afin d’en découvrir toutes les richesses patrimoniales. Lors de la Première Guerre mondiale, son action s’avère déterminante : il est en effet chargé de veiller sur les documents les plus précieux de la Bibliothèque nationale de France ainsi que sur des œuvres du musée du Louvre, du château de Compiègne et du château de Fontainebleau. A la fin du conflit, Pol Neveux suit avec attention la reconstruction de deux bibliothèques dans le style Art déco : la bibliothèque de Reims, inaugurée en 1928, et celle de Toulouse, achevée en 1935. Il dirige enfin la publication des Richesses des bibliothèques provinciales de France, ouvrage de référence édité en 1932. En parallèle, Pol Neveux entreprend une carrière littéraire et publie en 1898 son premier ouvrage intitulé Golo, roman de campagne, qui rencontre un grand succès. Son second roman, La douce jeunesse de Thierry Seneuse, paraît en 1917 et est considéré comme son écrit le plus personnel. L’écrivain y met en scène un jeune garçon ayant grandi à Reims dans les années 1870-1880, profondément attaché à la culture et à l’histoire de sa ville natale. Malgré la réception enthousiaste de ses écrits, Pol Neveux rédige peu de romans, se consacrant à ses missions au service des bibliothèques et à une activité prolifique de critique littéraire. Pol Neveux publie ainsi de nombreux articles sur la littérature de son temps et sur les grands auteurs du 19e siècle comme Flaubert et Maupassant, écrivain auquel il consacre une étude parue en 1908. Grâce à ses articles, Pol Neveux fait la connaissance de nombreux artistes et reçoit l’estime de ses pairs : il devient ainsi commandeur de la Légion d’honneur en 1922 et il est élu à l’Académie Goncourt en 1924. Pol Neveux décède le 26 mars 1939. De nombreux hommages lui sont rendus dans des articles de journaux comme les Nouvelles littéraires ou le Journal des Débats. Une biographie composée par Emile Dacier, inspecteur général des bibliothèques et ami intime de Pol Neveux, est publiée en 1940. Tous ces hommages manifestent la reconnaissance du milieu littéraire et artistique français envers ce personnage incontournable du monde des lettres et des bibliothèques françaises au début du 20e siècle. Cette collection est donnée à la bibliothèque de Reims par Pol et Antoinette Neveux entre 1929 et 1939. Elle se compose de trois parties correspondant aux différentes branches de leur famille : une première partie héritée d’Auguste Scheurer-Kestner, le grand-père d’Antoinette Neveux ; une seconde héritée de Marcellin Pellet, le père d’Antoinette et une troisième provenant des époux Neveux eux-mêmes. La collection provenant d’Auguste Scheurer-Kestner, industriel et homme politique originaire de Mulhouse (Haut-Rhin), est composée de deux boîtes contenant des lettres, articles de journaux et documents d’archives relatifs à ce personnage. Bon nombre de documents sont relatifs à l’affaire Dreyfus, Scheurer-Kestner s’étant engagé en tant que sénateur dans la défense d’Alfred Dreyfus. On trouve ainsi une carte de visite de Dreyfus annotée de sa main, ainsi qu’une lettre qu’il a adressée à l’épouse, Céline, ou à la fille, Jeanne, de Scheurer-Kestner. Ces deux boîtes s’accompagnent d’une troisième intitulée « affaire Dreyfus », héritée de Marcellin Pellet, qui contient de précieuses pièces sur cet épisode de l’histoire française. La boîte rassemble des lettres adressées par Alfred Dreyfus et son frère, Mathieu, aux époux Marcellin Pellet ainsi qu’à Pol et Antoinette Neveux. On y trouve également la correspondance de Georges Clémenceau, grand défenseur de Dreyfus, à Marcellin Pellet. La troisième partie de la collection est composée des documents relatifs à la famille Neveux. Elle est constituée de 65 boîtes d’archives qui contiennent des documents très divers : de la correspondance, des imprimés (journaux et ouvrages), des manuscrits et de l’iconographie relatifs à Pol Neveux et sa femme. La correspondance de la famille Neveux représente une précieuse source d’informations sur leur vie personnelle et professionnelle. Un ensemble de 205 lettres ont par exemple été reçues par la mère de Pol Neveux, Marie Valyère, d’Edma Roger des Genettes. Cette femme de lettres était réputée pour son salon fréquenté au milieu du 19e siècle par de grands auteurs comme Alfred Musset, Victor Hugo, Alexandre Dumas ou Gustave Flaubert, dont elle était l’amie intime. Ces missives reflètent l’appartenance de Marie Valyère au milieu littéraire de son temps. La collection comprend divers manuscrits de Pol Neveux dont des notes de travail, des essais et des discours. Elle contient également des œuvres imprimées, qu’il s’agisse des épreuves corrigées du roman Golo ou de textes associés à Reims. On y retrouve le texte Reims en ruine, publié en 1928, ainsi qu’un second écrit intitulé Ma douce Champagne !. De nombreux articles écrits par Pol Neveux permettent de découvrir son activité prolifique de critique littéraire. |

Pol Neveux |

Célébrité reconnaissance |

|

Extrait du roman Nach Paris ! (1919) Louis Dumur est né en 1863 à Vandoeuvres (Suisse), près de Genève, ville dans laquelle il devient élève du collège Calvin. Dès 1882, Dumur s’installe à Paris où il poursuit sa formation à la Sorbonne et rédige de premiers poèmes qu’il publie dans des revues. Il passe ensuite cinq ans à Saint-Pétersbourg (Russie) en tant que précepteur et tire de ce séjour un recueil de poèmes intitulé Neva, du nom d’un fleuve russe. C’est à cette époque qu’il rencontre l’écrivain Alfred Vallette (1858-1935) avec lequel il redonne vie en 1889 au Mercure de France, revue littéraire éditée pour la première fois au 17e siècle, qui devient également maison d’édition. Il joue un rôle essentiel dans la gestion financière et la promotion du Mercure. Dumur côtoie alors les écrivains du mouvement symboliste tels que Jules Renard, Alfred Jarry et Alfred Samain, dont les textes sont publiés par cette maison d’édition. Le fonds Louis Dumur a été légué à la ville de Reims par le frère de l’écrivain, Maurice, à la suite de son décès en 1933. Si Dumur n’a jamais entretenu de liens directs avec cette ville, son engagement farouche pour la cause française lors de la Première Guerre mondiale ont incité sa famille à confier une partie de ses archives ainsi que sa bibliothèque à Reims. Le fonds Dumur est constitué de la bibliothèque de l’écrivain ainsi que de 24 boîtes contenant ses archives professionnelles qui se trouvaient dans son bureau au Mercure de France. |

Louis Dumur |

Auteurs engagés Roman |

|

Extrait de l’ouvrage L’Alsace de Marcel Schneider : rhapsodie alsacienne (1983) Né en 1913, Marcel Schneider grandit en région parisienne dans une famille d’origine alsacienne. Après des études au lycée Louis le Grand, puis à la faculté de Lettres de la Sorbonne, il se tourne vers l’enseignement, et obtient l’agrégation de lettres en 1936. Il poursuit sa carrière d’enseignant jusqu’en 1960, année où il se consacre pleinement à la littérature. Grand passionné de musique et de littérature fantastique, les écrits de Marcel Schneider sont influencés par ceux des surréalistes, de Charles Nodier, de Gérard de Nerval ou encore d’Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Son premier roman, Le Granit et l’Absence, publié en 1947, marque son entrée en littérature, alliant ses deux passions. Les œuvres de Marcel Schneider sont nombreuses, au rythme moyen d’une publication par an jusqu’à sa mort en 2009. Outre des romans et des nouvelles, il est l’auteur de nombreuses biographies de compositeurs et d’essais sur la littérature fantastique. Encore aujourd’hui, son Histoire de la littérature fantastique en France, parue dans son édition définitive chez Fayard en 1985, est une référence dans son domaine. Il rédige également ses mémoires L’Eternité fragile, publiés en 5 tomes chez Grasset dès 1990, traversant ainsi tout le 20e siècle. Sa notice biographique dans le Dictionnaire des écrivains contemporains, rédigée par lui-même, laisse entrevoir la personnalité et les idées qui façonnèrent sa vie : La bibliothèque des Dominicains conserve une trentaine de feuillets de Marcel Schneider, donnés à la bibliothèque par l’auteur en juillet 2002. |

Marcel Schneider |

Roman |

|

Extrait d’une version manuscrite de « Die Güldne Mär vom Bollwerkturm. Mülhauser Sage aus dem 13. Jahrhundert » = Le Conte d’Or de la Tour du Bollwerk. Légende mulhousienne du 13e siècle (publié en 1912) Eugène Fallot-Landsman (1837-1918), qui avait ajouté le pseudonyme « Fallot » à son nom d’auteur, est un poète dialectal né à Mulhouse. Il travaille de 1856 à 1883 comme dessinateur textile dans l’atelier de Samuel Louis Schönhaupt, par ailleurs membre du comité du Musée historique de Mulhouse et éminent peintre héraldiste, auteur du Livre d’or de la ville de Mulhouse (1883), illustrée des armoiries des familles bourgeoises de l’ancienne république mulhousienne, et de l’Armorial des communes d’Alsace (1900). Eugène Fallot-Landsman s’intéresse beaucoup lui-même à l’histoire locale (il publie en 1906 un plan du vieux Mulhouse, Alt-Mülinhüsen, accompagné d’une notice descriptive) et surtout à la poésie dialectale, qu’il mêle intimement dans ses écrits. A ce titre il entre en relation avec les frères Auguste et Adolphe Stoeber, considérés comme les pionniers des études sur le folklore alsacien. Son œuvre littéraire, majoritairement composée de poèmes et de récits en rimes (une douzaine d’œuvres répertoriées, publiées entre 1881 et 1912), révèle une inspiration lyrique et épique, puisant également dans les textes bibliques (Ancien Testament, Psaumes, etc.). Elle peut être considérée comme typiquement mulhousienne, tant Mulhouse, ses idiomes et ses toponymes (Tour du diable, Tour du Bollwerk, la rivière l’Ill…) y sont présents. L’auteur revendique le fait d’écrire en Milhüüsärditsh (dialecte mulhousien), ce jusque dans les titres ou sous-titre de certains de ses recueils poétiques (Shtupfälaarä : Milhüüsärditshä Gedichtär…, 1901). Il est à cet égard révélateur que les manuscrits d’Eugène Fallot-Landsman, véritable patrimoine linguistique local, soient conservés tant dans les collections du Musée historique de Mulhouse (37 cahiers de poésies en alsacien, en français et en allemand) que dans celles de la Bibliothèque municipale. Les manuscrits d’Eugène Fallot-Landsman conservés à la Bibliothèque municipale de Mulhouse se composent de 4 volumes reliés format in-octavo, calligraphiés par l’auteur avec pièces de titres également manuscrites. Contenant de nombreux poèmes ou courts récits rimés en alsacien et en français, ils semblent relativement tardifs (entre 1909 et 1916) et concernent principalement deux œuvres de l’auteur. La première, D Ofäbaarung, publié à Mulhouse en 1896, est un recueil poético-mystique sous forme de longue incantation rimée déclinée en 12 chants ponctués de références bibliques, dont l’auteur donne dans le manuscrit une version améliorée a priori inédite. Dans les derniers feuillets figure, en ancien français et en allemand, « La légende des mouchettes. 1293 ». La seconde, Die Güldne Mär vom Bollwerkturm. Mülhauser Sage aus dem 13. Jahrhundert (= Le Conte d’Or de la Tour du Bollwerk. Légende mulhousienne du 13e siècle), publiée à Mulhouse en 1912, est un long poème d’inspiration médiévale en quatrains rimés. L’auteur en donne au fil des quatre volumes reliés différentes versions remaniées, tant en dialecte du Sundgau (sud de l’Alsace) qu’en français et en allemand, ponctuées d’autres poèmes et pièces rimées, jusqu’à une version complète et définitive composée de 24 chants (contre 16 dans l’édition de 1912). En accord avec la tonalité de l’œuvre, sa rédaction semble donc avoir été elle-même une petite épopée ! |

Eugène Fallot-Landsman |

Patois dialectes langues régionales |

|

« E Liedle an dr Wagle » dans L’œuvre poétique I Sundgau, traduction de Jean-Paul de Dadelsen (2021) Nathan Katz (1892-1981), écrivain talentueux originaire du Sundgau, est l’auteur d’une importante œuvre poétique en langue alémanique, mais aussi de pièces de théâtre en dialecte alsacien. L’Alsace, et notamment le Sundgau, traverse et imprègne fortement son œuvre qui est progressivement traduite et éditée en langue française à partir de 1987 et, surtout, rendue accessible par les 2 tomes de son Œuvre poétique (bilingue alémanique-français) publiée en 2001 et 2003 aux Éditions Arfuyen (Orbey). –Sundgäu : 8 poèmes manuscrits (Elsass | Schwangeri Fraü | D’r Tod un’s Làbe | Un jedesmol wenn i üs dr gang | Das heimlige Waihje | D’ Birle üf dr Hurt | D’ verstosseni Liebi | Di Morgegrüess) |

Nathan Katz |

Patois dialectes langues régionales |

|

Extrait du roman La Reine Sibylle (1927), avec une introduction de la bibliothèque de Mulhouse Maurice Mutterer (1870-1958), qui entre en 1895 comme assistant à l’hôpital de Mulhouse, est d’abord un médecin reconnu (études à Strasbourg, Münich et Paris), collaborateur de revues médicales, auteur par exemple d’une « Note sur un cas d’hystéro-épilepsie à crises distinctes, avec ecchymoses spontanées et accès de fièvre hystérique » (publiée dans les Archives de neurologie en 1902) qui n’a rien de très littéraire ! Il exerce ses talents de médecin à Mulhouse pendant une cinquantaine d’années. En tant que médecin-chef des services des maladies internes, il œuvre contre la petite vérole qui sévit à Mulhouse en 1906. Il conseille l’industriel et philanthrope Auguste Lalance (1830-1920) pour la fondation en 1902, à côté de Mulhouse, du sanatorium qui porte son nom (M. Mutterer en est le médecin-chef de 1912 à 1944). Il dirige par ailleurs en 1908 le premier dispensaire antituberculeux de Mulhouse. Erudit féru d’histoire, collectionneur de documents anciens sur l’Alsace, auteur d’une Evocation de la Sicile antique (Paris, 1946), il publie de nombreuses études historiques dans le Bulletin du Musée historique de Mulhouse, le Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse et la Revue d’Alsace ou la Revue alsacienne illustrée, parmi lesquelles « Le Flûtiste Jean-Gaspard Weiss en Italie et ses relations avec Angélique Kaufmann et Grétry » ou encore « A propos d’une expression encore inexpliquée du Hortus deliciarum » (1925). Passionné par le romantisme, l’Allemagne et l’Italie, il consacre une grande partie de ses travaux à Rousseau (« Jean-Jacques Rousseau à Strasbourg », 1904) et à Goethe (« L’appel méditerranéen de Goethe », 1932 ; Esquisses goethéennes, Paris, 1948), dont il propose avec succès une traduction complète du Voyage en Italie (Paris : Honoré Champion, 1930), toujours rééditée. Sur le plan littéraire, outre ses poésies, Maurice Mutterer est l’auteur de Près du tombeau de Cestius. Lettres d’Italie à un ami d’Alsace (Strasbourg : Imprimerie Alsacienne, 1921), ouvrage primé en 1923 par l’Académie Française. Œuvre de fiction écrite pendant la première Guerre mondiale (à Strasbourg ou à Mulhouse), elle intègre des souvenirs vécus de l’auteur, sous forme de lettres fictives adressées d’Italie (Rome, Florence, Venise, Pise…) entre 1912 et 1914 à un proche resté en Alsace. L’écriture est truffée de références littéraires (Montaigne, Petrarque, Boccace, Goethe, Chateaubriand…), le tombeau de Cestius évoquant l’emplacement près duquel Goethe avait souhaité reposer, dans « ce poétique cimetière des étrangers si paisiblement endormi au pied de l’Aventin » (M. Mutterer). On lui doit également La Reine Sibylle (Paris : Berger-Levrault, 1927), roman historique autour de la figure de Sibylle dite de Medaria, régente de Sicile à la fin 12e siècle (royaume normand de Sicile). La Bibliothèque municipale de Mulhouse conserve une quarantaine de manuscrits unitaires de Maurice Mutterer regroupant souvent, pour chacun, un jeu de manuscrits (parfois un grand nombre de petits carnets cousus format in-12), tapuscrits et notes préparatoires ou documents de recherche, portant le nombre total d’unités matérielles bien au-delà de la centaine. La majorité concerne des articles, études et conférences tant sur l’histoire de l’Alsace (« Un document alsacien sur la quatrième croisade : la Historia constantinopolitana de Gunther de Pairis », 1928, l’archéologie dans le bassin méditerranéen (Sicile antique, fouilles de Delphes…) que la musique et les arts (Leonard de Vinci, Martin Schongauer…), en particulier les grandes figures littéraires chères à Maurice Mutterer : articles et études sur Goethe (qui seront rassemblés et publiés dans le volume Esquisses Goethéennes en 1948), J.-J. Rousseau (dont un « Essai biographique ébauché » en 1896-1897), Herder, etc. Viennent ensuite une quarantaine de carnets contenant des notes de lecture et une vingtaine de carnets de voyage manuscrits, essentiellement dans le sud de l’Allemagne et en Italie. Ces derniers sont à rapprocher de ses écrits littéraires dont les manuscrits sont conservés. Il faut citer en particulier ceux relatifs aux deux livres les plus connus de Maurice Mutterer, à savoir La Reine Sibylle (MS 63/1-2), soit 5 carnets manuscrits ainsi qu’un article historique tiré du Goetheanum de mai 1931 qui indique bien la manière dont l’auteur « documentait » ses quelques écrits littéraires), et Près du tombeau de Cestius (MS 64/1-2) dont les lettres sont nourries de descriptions de l’Italie. Évocations de la Sicile antique (Ms 62, 8 cahiers) conte quant à lui la mort du poète et philosophe grec de Sicile Empédocle, avant de faire dialoguer Sénèque, le gouverneur romain Lucilius ou encore le philosophe Aristoclès au fil d’entretiens sur les passions humaines, le destin, la beauté, recherche d’une forme de sagesse, etc. Cet écrit peut être rangé par son style parmi les œuvres littéraires de Maurice Mutterer, dont l’un des talents est de marier les registres historiques et littéraires dans un style vivant, pétri et « illustré » de références à la culture européenne. |

Maurice Mutterer |

Légendes folklore régionalisme |

|

« Le bon temps » édité dans Les contes de Fraimbois par Jean Lanher (1989) Affublées du vocable de « contes » de Fraimbois, un petit village du Lunévillois (Meurthe-et-Moselle), ces historiettes imprimées sur cartes postales et rédigées à l’origine en patois véhiculent des récits piquants et cocasses, et sont enrichies et entretenues par la tradition orale. La paternité de ces contes édités par Emile Bastien reste floue. Cependant la tradition reconnaît à Athanase Grandjacquot, ancien instituteur à Fraimbois, un rôle important dans cette entreprise éditoriale. L’abbé Jacques Choux rapporte qu’à la fin du 19e siècle, « un petit groupe d’amis, dont Athanase Grandjacquot, se retrouvaient de temps à autre dans un café à Lunéville, rue du Temple, tenu par Alexandre Collet, oncle par alliance d’Émile Bastien. Là se racontaient les histoires que Bastien eut l’idée d’éditer et que Grandjacquot entreprit de mettre par écrit […] Mais Grandjacquot ne fut sans doute pas l’unique rédacteur. Un écrivain régionaliste lunévillois bien connu, Fernand Rousselot (1879-1958) s’est personnellement présenté comme l’auteur de “quelques uns des plus curieux conte de Fraimbois“» (Les Contes de Fraimbois [cartes postales réunies et présentées par] Jean Lanher, préface de l’abbé Jacques Choux, Presses universitaires de Nancy, 1983). Le fonds réunit 20 cartes postales imprimées (réédition, vers 1900) et 77 dessins non signés, probablement exécutés ultérieurement. |

Athanase Grandjacquot |

Légendes folklore régionalisme Patois dialectes langues régionales |

|

Extrait du roman La gloire du vaurien (1964) Natif d’Eschentzwiller (Haut-Rhin) à proximité de Mulhouse dans le sud de l’Alsace, René Ehni étudie à Mulhouse avant de « monter » à Paris pour, selon ses mots, « sortir du trou ». A vingt ans, il entre à l’école de théâtre de la rue Blanche. Figurant à la Comédie française, il « joue » dans des roman-photo, pose pour des publicités, etc. Puis c’est la guerre d’Algérie, période traumatique qui hantera sa vie et son œuvre littéraire (voir notamment Algérie-roman, Denoël, 2002). Après deux ans et demi de guerre, il s’éloigne à Rome et se lie avec les écrivains Elsa Morante, Alberto Moravia, les cinéastes Pasolini et Franco Zefirelli, l’actrice Laura Betti, etc. puis retourne à Paris, dans le groupe des Temps modernes (du nom de la revue fondée après-guerre par Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir). De cette époque, il conserve de tumultueuses amitiés (Hector Bianciotti, Jean-Louis Bory, Maurice Béjart, Christian Bourgois, etc.). Il travaille dans un centre dramatique avant d’être assistant de Maurice Béjart à Bruxelles, mais c’est avec un roman, La Gloire du vaurien (publié en 1964 par Christian Bourgois, alors directeur des éditions Julliard) qu’il entre en littérature – encouragé en cela par Simone de Beauvoir – et conquiert une soudaine et insolente célébrité littéraire. Surnommé à la rentrée 1964 la «bombe Julliard», le livre qui met en scène les tribulations d’un jeune homme (double de l’auteur), jouisseur invétéré «délicieusement pourri » entre Munich, Capri et Myconos, connaît en effet un succès retentissant. Sa verve pamphlétaire et iconoclaste annonce Babylone vous y étiez, nue parmi les bananiers (1971) et beaucoup d’autres. L’année 1968 voit la publication d’un second roman, Ensuite, nous fûmes à Palmyre, chez Gallimard – en soi un signe de reconnaissance littéraire – et celle de la pièce de théâtre Que ferez-vous en novembre ? (Christian Bourgois, 1968) montée en 1967 et qui rencontre un succès critique inattendu, consacrant Ehni comme auteur dramatique. Christian Bourgois, l’éditeur de Boris Vian, d’Alain Robbe-Grillet ou encore de Tolkien en France, sera en quelque sorte le mentor d’Ehni envers qui il témoignera une rare fidélité. Il publie ses autres pièces de théâtre (L’Amie Rose, 1970, création au Théâtre national de Strasbourg en 1974 ; Super-positions ; Eugénie Kopronime, 1970 ; Jocaste, 1976, création Théâtre national de Chaillot l’année précédente), mais aussi nombre de livres relativement inclassables entre farce (Pintades, 1974, pastiche jubilatoire du Paludes de Gide ), roman (Babylone vous y étiez, nue parmi les bananiers, 1971), auto-biographie (Côme, confession générale, 1981 ; Le voyage en Belgique, 1988 ; Apnée, autobiographie, 2008) et essai polémique (Quand nous dansions sur la table, 2000). Plusieurs de ces ouvrages sont d’ailleurs publiés au format « poche » chez 10/18, collection populaire que dirige parallèlement C. Bourgois entre 1968 et 1992. Le microcosme littéraire, culturel et intellectuel parisien, ses codes, impostures et faux-semblants sont régulièrement la cible de l’ironie mordante d’Ehni dans ses écrits, à la fois fasciné et irrité par ce milieu au jeu duquel il s’est pris mais dans lequel il est insoluble. S’il est à la mode (celui qui joue un temps le dandy parisien écrit parallèlement des pièces de théâtre pour la télévision et Radio France), Ehni passe aussi pour un provocateur qui crache dans la soupe, régulièrement taxé d’enfant terrible des lettres françaises… En 1973 il rompt d’ailleurs avec sa vie parisienne pour retourner vers ses racines (tout à la fois, selon lui, alsaciennes, juives et tziganes). On le voit militer en Alsace contre le nucléaire, le canal à grand gabarit et pour les langues régionales (Ehni avait écrit dès 1972 une pièce en alsacien pour le Théâtre alsacien de Mulhouse), témoignant d’une forme nouvelle d’engagement aux côtés de son ami le médecin Louis Schittly (co-fondateur de Médecins sans frontières). Ils signent ensemble La Raison lunatique : Roman du pays, publié en 1978 par Gallimard. Les deux défenseurs du Sundgau chantent la paysannerie en péril, « zonent » ensemble dans les Balkans et se convertissent ensemble vers 1980 à la religion orthodoxe. Après le retour au pays natal, la Crète devient en 1991 sa nouvelle patrie. Au café-épicerie du petit village de Plaka il achète régulièrement des cahiers (souvent bleus de la marque « Super ») que jour après jour il noircit de fulgurances poétiques et polémiques, de réflexions spirituelles et de récits personnels, de considérations politiques, historiques et civilisationnelles sur le devenir de l’Occident. Il envoie de nombreux cahiers à ses amis, à Dominique, l’épouse de Christian Bourgois, à Bernard Reumaux, etc., leur laissant le soin d’apprécier ce qui pourrait faire un livre, malgré l’aspect textuel souvent déroutant et peu exploitable sur le plan éditorial. Christian Bourgois, fidèle à sa philosophie du «livre inadmissible», publie néanmoins le scandaleux Quand nous dansions sur la table, suivi de Lettre à Dominique «comme si c’était le premier roman d’un jeune auteur», tandis que Bernard Reumaux publie Vert-de-gris. Traité autobiographique (1994), Venez, enfants de la patrie ! (1998) et Chantefable (2006) qui s’apparentent à des essais. Apnée, le dernier livre de René-Nicolas Ehni (publié en 2008) est l’occasion d’un retour sur son cheminement – tant littéraire que géographique et spirituel – et un hommage à Christian Bourgois son ami et éditeur. Les archives littéraires et personnelles de René-Nicolas Ehni sont conservées depuis 2010 parmi les collections patrimoniales de la bibliothèque municipales de Mulhouse. Les documents étaient précédemment conservés pour une partie chez René-Nicolas Ehni en Crète, pour l’autre au domicile de Louis Schittly à Bernwiller dans le Sundgau (département du Haut-Rhin). Elles représentent environ 22 mètres linéaires, soit près de 6000 documents de toute nature (manuscrits et tapuscrits, carnets et journaux intimes, correspondance, documents d’archives, coupures de presse, photographies, dessins, objets personnels, etc.) réparties en une trentaine de boîtes d’archives. Ce fonds reflète la présence constante de l’écriture dans la vie de René-Nicolas Ehni. Il révèle la singularité du travail littéraire de l’auteur, entre accumulation d’apparence chaotique et reprise quasi-obsessionnelle de certains thèmes. Il fait apparaître un style tumultueux, rebelle et inventif, où la langue maternelle, le dialecte alsacien, mais aussi l’allemand et le grec cherchent souvent à jaillir et s’immiscer, tout comme les néologismes et autres « barbarismes » forgés avec jubilation par l’auteur. La part la plus importante (14 boîtes) rassemble des manuscrits et tapuscrits (pour une part polycopiés) de la majeure partie des œuvres de René-Nicolas Ehni, romans et autres textes narratifs, essais et pièces de théâtre. Parmi ces quelques milliers de feuillets figurent des textes présentant des états antérieurs, des variantes et des reprises différant significativement avec les textes tels que publiés. Il s’agit donc d’un matériau particulièrement riche et intéressant pour l’étude de la genèse des livres publiés, moyennant un travail d’identification et de rapprochement qui s’avère souvent ardu et labyrinthique. Une proportion d’écrits ne présente par exemple ni titre ni date. Le cas des carnets et des cahiers d’écolier qui ont servi de support privilégié à l’écrivain est de ce point de vue représentatif, présentant nombre de fragments d’ouvrages publiés ou s’y raccrochant mais le plus souvent des textes inédits. Cette part non publiée constitue selon Ehni, avec le goût de l’excès et de la provocation qui peut le caractériser, « les 9/10èmes de son œuvre, et souvent le meilleur ». Un certain nombre de carnets relève toutefois du journal personnel et parait a priori indépendant de tout projet éditorial, mais la frontière est parfois mince parmi les écrits d’Ehni et tout est susceptible à un moment de venir nourrir un livre en projet. La correspondance professionnelle, amicale, familiale et administrative de René-Nicolas Ehni occupe ensuite 5 boîtes. La correspondance reçue de personnalités littéraires (auteurs, critiques, éditeurs…) et artistiques (théâtre, cinéma…) telles Simone de Beauvoir, Cocteau, Rezvani, Béjart, Bianciotti, Moravia, Zefirelli ou Pasolini, donne à sentir l’effervescence intellectuelle et artistique à laquelle Ehni a pu se mêler, en particulier durant ses années italiennes et parisiennes. Enfin, six boîtes de varia présentent une dimension particulièrement intéressante : outre les affiches et des photographies de pièces de théâtre conçues par René Nicolas Ehni figurent des dessins de sa main, des photographies de l’auteur (souvent jeune), ainsi qu’un ensemble – assez hétéroclite du reste – d’objets personnels : agendas et répertoires, cahiers d’écolier, lunettes, cartes à jouer, bibelots, ephemera… S’ajoute aux archives stricto sensu la bibliothèque personnelle de René-Nicolas Ehni (du moins la partie qui a pu être rassemblée et conservée), laquelle compte environ 500 documents (livres, revues, documents audiovisuels). La présence de cette bibliothèque dans le fonds permet d’éclairer les références et les influences qui nourrissent l’œuvre de l’écrivain mais aussi, à travers les dédicaces notamment, les constellations littéraires dans lesquelles il s’inscrit. Le fonds comprend également des archives de la famille de René-Nicolas Ehni (environ 500 documents : correspondance familiale entre 1904 et 1984, documents administratifs) et une boîte d’archives de Louis Schittly contenant de la correspondance (lettres de René Louis Ehni, échanges autour d’un article sur la liberté du journaliste) et une dizaine de textes manuscrits et tapuscrits, parmi lesquels l’esquisse de son film en dialecte alsacien D’Goda (La Marraine) coréalisé avec Daniel Schlosser en 1973. Les autres sont à rapprocher de ses livres Fyirr et Nadala, Conte bilingue [Français/Alsacien] (Éditions du Rhin, 1996) et Dr Näsdla ou Un automne sans colchiques (Éditions Hortus Sundgauviae, 1983) consacré à la paysannerie, ou encore des textes écrits à deux mains avec René-Nicolas Ehni (en premier lieu La Raison lunatique, 1978). |

René-Nicolas Ehni |

Auteurs engagés Roman |

|

Extrait d’un discours de 1964 « Mein Wort an die Menschen » Albert Schweitzer nait le 14 janvier 1875 à Kaysersberg (Haut-Rhin). Peu après la famille s’installe à Gunsbach, où son père Louis Schweitzer est pasteur. Albert connait une enfance heureuse mais pas insouciante : ce bonheur dont il fait l’expérience n’est pas partagé entre tous les êtres vivants. L’enfant sensible souffre déjà de la misère qu’il voit autour de lui. Il s’efforce de ressembler aux petits garçons du village, plus pauvres. Le soir, il s’étonne que la prière n’intercède que pour les humains, en secret il rajoute une prière « pour tout ce qui respire ». La maison qu’Albert Schweitzer a fait construire en 1928 servait de point d’ancrage à son œuvre en Europe. Tous ses effets personnels et son matériel intellectuel sont restés dans sa maison après sa mort en 1965. Sa collaboratrice et secrétaire Emmy Martin, succédée d’Ali Silver et Tony van Leer ont organisé la somme de documents produits par Schweitzer ainsi que les innombrables lettres de sa correspondance. Aux lettres et manuscrits viennent s’ajouter toute la littérature de et sur Albert Schweitzer. Ce fonds est aujourd’hui le plus important qui soit consacré à Albert Schweitzer. Les photos, articles de journaux, partitions, médailles, diplômes ainsi que les films et disques qui ont fixé ses discours et ses concerts d’orgue, donnent un aperçu de sa vie, de ses activités et de sa pensée. Les Archives Albert Schweitzer de Gunsbach accueillent chaque année des dizaines de demandes de recherches. Etudiants, journalistes, chercheurs, particuliers souhaitent découvrir davantage les multiples facettes du Docteur. Les visiteurs pourront découvrir dans le musée attenant, de nombreux objets et documents exceptionnels comme son « piano tropical », une lettre manuscrite de son petit cousin Jean-Paul Sartre, son prix Nobel de la paix, son premier sermon daté de 1898 ou encore son bulletin de notes lorsqu’il avait 6 ans. |

Albert Schweitzer |

Auteurs engagés |

|

« ‘ ìsch so na scheena Sproch » d’après « La langue de chez nous » d’Yves Duteil Poète en dialecte alsacien, dramaturge et comédien né en 1918, Tony Troxler (de son vrai nom Antoine Troxler) fut un ardent défenseur de la culture alsacienne, notamment du théâtre, dont il a été la figure principale à Mulhouse. Créateur et acteur des Herre-n-Owa, spectacle à la seule destination des hommes, de revues, initiateur du renouveau du carnaval mulhousien, promoteur du dialecte alsacien et de la gastronomie, écrivain, Tony Troxler a été un personnage important de la vie culturelle mulhousienne après la Seconde Guerre mondiale. Il est mort en 1998. Ce fonds est composé de manuscrits et de tapuscrits de l’auteur, de sa correspondance, de cassettes audio et vidéo, de disques, de photographies, de pièces de théâtre en alsacien, d’objets (accessoires de scène…), de partitions, de ses livres (ainsi qu’une partie de la bibliothèque du Théâtre alsacien de Mulhouse). |

Tony Troxler |

Théâtre |

|

Extrait du roman L’homme truqué (1921) Maurice Renard naît le 28 février 1875 à Châlons-sur-Marne (Marne), 7 rue du Grenier à Sel. Son père, Achille Renard, juge au Tribunal civil de Châlons, s’est illustré en fondant la société de gymnastique « La Renaissance ». La famille quitte Châlons alors que Maurice n’a que deux ans pour s’installer à Reims (Marne). Il y passe son enfance, puis suit des études de droit à Paris où il s’inscrit comme avocat stagiaire au barreau. Cette même année 1920, l’écrivain poursuit sa promotion littéraire du merveilleux scientifique en créant le prix Maurice-Renard. Mais bientôt il constate l’insuccès populaire de ces récits, avec amertume : « Gagner sa vie en s’adressant à l’intelligence, cela, oui, ce serait vraiment fantastique ! » note-t-il en 1923. Aussi se tourne-t-il vers des genres plus populaires, contes de presse, nouvelles policiers, roman sentimental. Il voit l’échec du prix qu’il a fondé, et qui disparaît en 1932 ; cependant, il confirme sa place dans le monde littéraire, devenant en 1935 vice-président de la Société des gens de lettres et membre du jury du prix du Roman populaire. Il rend hommage en 1927 à la ville de son enfance, Reims, dans Notre-Dame royale : tableaux du sacre de Louis XVI…, ouvrage couronné par le prix Thérouanne de l’Académie française. La collection consacrée à Maurice Renard est modeste : elle se compose d’une demi-douzaine de manuscrits de contes ou nouvelles de Maurice Renard, d’autant de tapuscrits de textes courts, et d’une trentaine de courriers autographes de l’écrivain. Les textes concernés ne relèvent pas du domaine du merveilleux-scientifique à proprement parler. Cependant, le conte « Une histoire fantastique » illustre le goût de Maurice Renard pour les récits horrifiques et l’influence d’Edgar Poe : ce texte constitue un hommage manifeste au « Double assassinat dans la rue Morgue ». Autre élément du fonds, les dossiers relatifs aux expositions consacrées par la bibliothèque de Châlons à Maurice Renard. La collection châlonnaise s’est développée à la faveur de ces expositions, grâce à la générosité de Claude Déméocq et Jean-Paul Barbier, respectivement invité d’honneur et commissaire des expositions de 1996 et 2009. Collectionneur de science-fiction et anthologiste, Claude Déméocq a notamment contribué à l’édition des œuvres complètes de Maurice Renard. Quant à Jean-Paul Barbier, co-auteur en 2000 d’un Dictionnaire des Châlonnais, il s’est fait le propagandiste zélé de plusieurs Châlonnais injustement méconnus. Le versant imprimé de la collection comprend la totalité des titres publiés par Maurice Renard, avec des éditions illustrées, rares ou originales, ainsi que certains des journaux ayant publié les feuilletons et courts textes de l’écrivain. Cette collection a vocation à s’enrichir : auteur prolixe, Maurice Renard a laissé de nombreux écrits et peu de manuscrits sont à ce jour entrés dans les collections publiques, si bien que la collection châlonnaise, pour modeste qu’elle soit, semble être la plus importante collection publique consacrée à cet auteur. |

Maurice Renard |

Roman |

|

Extrait du début de l’avant-propos de la revue Grand Jeu (1928) La fondation du Grand Jeu, mouvement littéraire et artistique des années 1920 et 1930, découle de la rencontre au lycée de garçons de Reims (Marne) de quatre adolescents passionnés de littérature et de poésie : Roger Gilbert-Lecomte (1907-1943), René Daumal (1908-1944), Roger Vailland (1907-1965) et Robert Meyrat (1907-1997). Influencés par Arthur Rimbaud, Alfred Jarry et le dadaïsme, ils fondent en 1922 le groupe des « Phrères Simplistes » et adoptent alors des pseudonymes insolites : Meyrat est surnommé « Le Stryge », Vailland « François », Daumal « Nathaniel » et Gilbert-Lecomte « Rog-Jarl » ou « Coco de Colchyde ». Les Phrères Simplistes publient leurs premiers écrits et dessins dans des revues artistiques rémoises comme Le Pampre. Leur œuvre se définit selon une recherche de l’absolu et une écriture expérimentale marquée par la consommation de substances, notamment l’opium, pour atteindre les « paradis artificiels » et tester les limites de leur inconscient. A partir de 1925, ces jeunes poètes s’installent à Paris pour poursuivre leurs études. Ils y rencontrent des écrivains et des éditeurs comme Léon-Pierre Quint qui soutiennent la création de leur revue d’avant-garde intitulée Le Grand Jeu, dont trois numéros paraissent entre 1928 et 1930. Les membres fondateurs sont bientôt rejoints par de nombreux collaborateurs comme le poète rémois Pierre Minet, l’écrivain André Rolland de Renéville, le journaliste et peintre Maurice Henry, le photographe Arthur Harfaux et le peintre et graveur tchèque Josef Sima. Les trois numéros de la revue contiennent un riche ensemble de poèmes, de textes en prose, de dessins et de photographies dont certaines sont l’œuvre de l’américain Man Ray, un temps proche de ce mouvement. Les membres du Grand Jeu se rapprochent du surréalisme et de leurs chefs de file, André Breton et Louis Aragon, tout en souhaitant garder leur identité propre. Cette proximité crée bientôt des tensions entre les partisans d’une écriture plus politique et les défenseurs d’une poésie de l’absolu, avec à leur tête René Daumal. Toutes ces divergences provoquent la fin du Grand Jeu en 1932, avant que le quatrième numéro de la revue n’ait pu être imprimé. Après la disparition du Grand Jeu, ses membres continuent à écrire et à publier des œuvres poétiques, des romans mais également des essais à dimension religieuse. René Daumal se passionne ainsi pour l’hindouisme et lui consacre de nombreux textes. Malgré de graves problèmes de santé, Roger Gilbert-Lecomte parvient à publier quelques recueils poétiques comme La Vie, l’Amour, la Mort, le Vide et le Vent en 1933 ou Le Miroir noir en 1938 avant son décès prématuré à 36 ans. Roger Vailland s’engage quant à lui dans la Résistance lors de la Seconde Guerre mondiale, expérience qui lui inspire le roman Drôle de jeu publié en 1945. Il poursuit ensuite une riche carrière journalistique et littéraire et il obtient le prix Goncourt 1957 avec son roman La Loi. La bibliothèque Carnegie conserve une collection complète des trois numéros de la revue Le Grand Jeu, insérée dans une boîte créée par l’artiste Daniel Knoderer, ainsi que des éditions originales des œuvres de René Daumal, Roger Gilbert-Lecomte et Roger Vailland. Elle abrite également un vaste fonds d’archives consacré au Grand Jeu, depuis la rencontre des Phrères Simplistes au lycée de garçons de Reims jusqu’aux années 1970, bien après la disparition de ce mouvement. La collection Grand Jeu contient dix-neuf manuscrits parmi lesquels Vertige, un poème composé par Roger Gilbert-Lecomte vers l’âge de quatorze ans, Je regarderai sur ton sceptre d’Artur Harfaüx ou Fils-du-Soleil, un texte écrit et illustré par René Daumal à Noël 1943 d’après l’épisode biblique du Déluge. La collection contient une riche correspondance composée de 182 lettres : les plus anciennes datent du début des années 1920, dont des cartes postales adressées par Roger Vailland à son professeur de 4ème, Raoul Espiaux, qui reflètent sa passion précoce pour la littérature. La majeure partie des lettres datent de l’aventure du Grand Jeu (1927-1932) et fournissent de précieux renseignements sur le processus créatif de la revue. Elles évoquent la sélection de certains textes par rapport à d’autres, la nécessité de réaliser des coupes dans les textes sélectionnés et le choix des illustrations. D’autres échanges plus tardifs, des années 1940 aux années 1970, retracent le devenir des membres du Grand Jeu et la postérité de leur œuvre après la dissolution du groupe. Cette collection renferme également un ensemble de photographies datées des années 1920. Ces photographies permettent de découvrir les Phrères simplistes en tant que jeunes poètes dandys dans la Reims d’après-guerre. Elles témoignent de leur étroite amitié et de leur volonté de s’affranchir de la bienséance morale de la bourgeoisie rémoise. D’autres photographies plus tardives les présentent espiègles avec Vera Milanova, la compagne de René Daumal. La bibliothèque Carnegie enrichit régulièrement l’approche de cette collection par l’acquisition de lettres et manuscrits lors de ventes aux enchères et par l’achat de toutes les éditions de textes du Grand Jeu (éditions originales, rééditions). |

Grand Jeu |

Réseaux amitiés influences |

|

Extrait du roman Le Fil de l’araignée (2012) Benjamine d’une fratrie de six frères et sœurs, Yvette Lundy naît à Oger (Marne) le 22 avril 1916. A l’issue de la guerre, la famille Lundy se réinstalle à Beine-Nauroy (Marne), commune dont les parents d’Yvette Lundy sont originaires. A la suite de son décès, les archives d’Yvette Lundy ont été données par ses enfants. |

Yvette Lundy |

Auteurs engagés |

|

Extrait de l’ouvrage Lettres à un jeune poète, traduction de Sacha Zilberfarb (1929) Rainer Maria Rilke, né René Marie Rilke, est né à Prague en 1875. Il suit ses premières années de formation dans des Académies militaires, desquelles il est renvoyé pour inaptitude physique. Dans sa jeunesse, il compose déjà des textes en prose et en vers. De retour à Prague, le baccalauréat en poche, Rilke étudie l’histoire de l’art et la littérature, puis la philosophie à Munich. C’est à ce moment, en 1896, qu’il rencontre Lou Andréas-Salomé, rencontre qui change sa vie, à commencer par son prénom : sur son conseil, René s’efface pour devenir Rainer. Une passion intense, puis une amitié profonde va les unir jusqu’à la mort de Rilke. Lou, femme libre et indépendante, fait voyager le jeune Rainer à Berlin, en Italie ou encore jusqu’en Russie, terre d’origine de la famille Salomé. Rilke écrit tout au long de sa vie et s’essaie à de nombreux genres : il compose des œuvres narratives, comme des romans, des pièces de théâtre ou des essais sur des figures d’artistes. Son unique roman, Les Cahiers de Malte Laurids Brigge (1910), en grande partie autobiographique, le fait connaitre au grand public. Considéré comme le premier roman moderne en langue allemande, cette œuvre connait le succès en France lors de la publication de la traduction française par Maurice Betz. La grande passion de Rilke reste la poésie dans laquelle il excelle. Il est considéré comme l’un des plus grands poètes allemands du 20e siècle. Il compose également des vers en français à la fin de sa vie. Ses poèmes lui permettent de retranscrire ses passions et angoisses internes, ses questionnements existentiels et son rapport à la vie et à la mort. C’est ce qui traverse ses œuvres telles que Chant de l’amour et de la mort du cornette Christophe Rilke (1899-1904), Les Lettres à un jeune poète (1903-1908) ou encore Les élégies de Duino (1922). Le fonds Rilke est indissociable du fonds Maurice Betz de par leur relation artistique et leur amitié. Le fonds Rilke a été composé à partir des archives du fonds Betz : en tant que traducteur du poète, Maurice Betz possédait de nombreuses lettres rédigées par Rilke ainsi que des manuscrits autographes. |

Rainer Maria Rilke |

Célébrité reconnaissance Réseaux amitiés influences |

|

« Je ne veux rien dire de plus » poème issu du recueil Le Beffroi (1905) Cécile et Georges Périn forment un couple d’auteurs qui ont activement participé à la vie littéraire parisienne de la Belle Époque. Georges Périn naît à Metz (Moselle), mais c’est à Reims (Marne) qu’il fait ses débuts littéraires. Auteur précoce, sa pièce Le nid est représentée au Grand Théâtre de Reims alors qu’il n’a que 21 ans. C’est aussi dans la cité des rois qu’il rencontre Cécile Martin, étudiante en sculpture à l’Académie des Beaux-Arts de Reims. Très tôt, ils sont unis par leur amour commun pour l’écriture et la musique. Après leur mariage en 1898, ils s’installent à Paris, où George trouve un emploi de commis à l’Assistance publique. Il y rencontre deux auteurs qui partagent son intérêt pour la littérature : Fernand Dauphin et Edmond Pilon. Fernand Dauphin (1876-1961), originaire de Nancy (Meurthe-et-Moselle), est un poète qui écrit aussi pour des revues littéraires. Sa femme et lui-même lient une amitié sincère avec les Périn, fondée sur leurs idées communes en matière d’art et de politique. Edmond Pilon, né en 1874, est un poète, critique et essayiste prolifique qui connaît le succès avec des portraits romancés d’artistes de renom. Il explore aussi le genre du tourisme littéraire. F. Dauphin et E. Pilon introduisent le couple dans les cercles littéraires de la capitale. Le fonds Cécile et Georges Périn comprend 2457 ouvrages. S’y ajoute un grand nombre de titres de périodiques d’art et de littérature auxquels le couple contribuait ou était simplement abonné, de la fin du 19e siècle au milieu du 20e siècle. Les livres de l’écrivain Edmond Pilon, auteur très proche du couple et décédé sans héritier, viennent enrichir la bibliothèque personnelle du couple. Le fonds fut donné à la bibliothèque universitaire de Metz en 1997 par Lise Jamati et Vivianne Isambert-Jamati, petites-filles des Périn. |

Cécile & Georges Périn |

Poésie Réseaux amitiés influences |

|

Extrait de l’ouvrage Corps et âme (1926) Robert Honnert est né le 15 mai 1901 à Malzéville (Meurthe-et-Moselle). Jeune homme, il intègre l’Ecole Normale de Nancy pour y faire des études littéraires. Mais rapidement, Robert Honnert décide de quitter ses études pour se lancer dans une carrière de poète. Le fonds Robert Honnert a intégré la Bibliothèque Stanislas en 1988 par l’intermédiaire de Madame Henrion, légataire de Madame Jeanne Honnert, épouse de l’auteur, décédée en 1980. Ce fonds contient l’intégralité des manuscrits comprenant des poèmes, des fictions en prose ainsi que la quasi-totalité de la correspondance de Robert Honnert (parmi lesquels Gaston Gallimard, la Comtesse de Polignac, Jacques Maritain ou Jean Cocteau). Au total, la bibliothèque a classé, conditionné et signalé environ quinze cartons d’archives. |

Robert Honnert |

Poésie |

|

Extrait du roman Maria (2011) Né en 1945 à Saint-Maurice-Sur-Moselle, Pierre Pelot, de son vrai nom Pierre Grosdemange est un auteur lorrain ayant à son actif plus de 200 romans, 5 bandes dessinées, et de nombreux scénarios pour la télévision et le théâtre. En 2022, Pierre Pelot a souhaité donner à la Bibliothèque Stanislas une partie de ses archives, romans et autres documents de travail. Ce fonds a intégré officiellement la Bibliothèque Stanislas en 2023. Il rejoint les dossiers préparatoires que la Bibliothèque avait déjà acquis pour L’Eté en pente douce et C’est ainsi que les hommes vivent (notes préparatoires, plans du livre, fiches signalétiques des personnages, découpage des articles). Grâce à cette nouvelle donation, la bibliothèque intègre environ 200 manuscrits et tapuscrits avec correction des différentes maisons d’éditions avec lesquelles Pierre Pelot a collaboré. Ces documents permettent de comprendre sa méthodologie de travail. A cela s’ajoutent des nouvelles, des pièces de théâtre, des nouvelles radiophoniques et des scénarios de téléfilms écrits par Pierre Pelot. Le signalement et le conditionnement de ces archives sont en cours à la bibliothèque. L’auteur a également fait don de certains de ses ouvrages sous leur forme éditée pour compléter les collections de conservation mais aussi de prêt. |

Pierre Pelot |

Célébrité reconnaissance |

|